Tulisan ini diposting kembali dalam blog Voxratewati.com sebagai bahan bacaan pribadi. Semua isi tulisan diposting secara utuh tanpa adanya editan atau penambahan hal lain. Semua isi bacaan berasal dari tulisan seseorang sesuai keterangan dalam postingannya.

Kekosongan Jiwa di Balik Korupsi, Kejahatan, dan Bunuh Diri: Saat Spiritualitas Ditinggalkan, Kesadaran Kolektif Manusia Runtuh

Oleh Vincent Gaspersz, Lean Six Sigma Master Black Belt & Certified Management Systems Lead Specialist

Pengantar:

Dalam dunia yang semakin maju secara teknologi namun semakin rapuh secara batin, kita menyaksikan ironi besar: di tengah berlimpahnya tempat ibadah, lantunan khotbah, dan menjamurnya lembaga-lembaga keagamaan, justru angka korupsi, kejahatan moral, kebohongan publik, kekerasan domestik, dan kasus bunuh diri terus meningkat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah manusia kini tidak lagi takut kepada Tuhan? Ataukah sesungguhnya yang terjadi adalah manusia telah kehilangan koneksi batiniah terdalam—yakni spiritualitasnya sendiri?

Kita melihat banyak pejabat publik yang berbicara lantang tentang moral dan integritas di depan kamera, tetapi dalam kenyataannya bersikap manipulatif, tidak empatik, bahkan mencederai keadilan. Mereka mungkin mengutip ayat-ayat suci di forum resmi, namun tetap tega mengabaikan penderitaan rakyat yang tak terdengar suaranya. Inilah wajah rapuh dari masyarakat yang kehilangan fondasi kesadaran spiritual: ketika agama hanya menjadi formalitas politik, dan nilai-nilai Ilahi tidak lagi hidup dalam kesadaran batin.

Spiritualitas yang sejati tidak sekadar diucapkan, tetapi dihidupi. Dan ketika kesadaran spiritual itu mati—baik karena kesibukan duniawi, kerakusan akan kuasa, atau kehilangan makna hidup—maka manusia menjadi mesin tanpa jiwa: pandai berargumen, tetapi tak mampu mencintai; aktif berkegiatan, tetapi hampa dari belas kasih. Maka, yang kita saksikan hari ini bukanlah kekurangan agama secara institusional, tetapi kehampaan spiritual yang makin mendalam, bahkan di tengah simbol-simbol religius yang melimpah.

Seringkali kita menyederhanakan akar masalah rapuhnya moralitas publik hanya pada kurangnya pendidikan agama, seolah-olah agama adalah satu-satunya benteng pertahanan terhadap perilaku menyimpang. Namun kenyataannya, situasinya jauh lebih kompleks. Banyak pelaku korupsi, kekerasan struktural, atau tindakan amoral lainnya justru berasal dari kalangan yang secara lahiriah terlihat religius: mereka rajin beribadah, fasih mengutip kitab suci, mengenakan simbol keagamaan, dan bahkan dihormati sebagai tokoh spiritual atau pejabat publik yang katanya menjunjung nilai-nilai moral. Tetapi di balik semua penampilan itu, tersembunyi jurang batin yang sangat dalam—jurang yang disebut kekosongan spiritualitas.

Ini adalah kekosongan yang membuat seseorang mampu tersenyum di depan publik sambil menyusun kebijakan yang menyengsarakan, menyembunyikan fakta demi citra, memanipulasi data demi keuntungan kelompok, dan berdiri di mimbar moralitas sambil mempraktikkan ketidakjujuran. Mereka tidak lagi merasa bersalah karena hati nuraninya telah terputus dari pusat kesadaran spiritual. Ritual dilakukan, namun hanya sebagai rutinitas simbolik; doa diucapkan, tetapi tidak membangkitkan kasih. Akibatnya, tidak ada empati yang lahir, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap penderitaan orang lain, dan yang tersisa hanyalah topeng-topeng moralitas yang retak dari dalam. Inilah bukti nyata bahwa tanpa spiritualitas yang hidup, agama bisa berubah menjadi kostum etis semu—indah dilihat, tetapi kosong dirasa.

Dalam banyak tragedi bunuh diri, kita juga menemukan hal yang serupa. Banyak dari mereka bukan tak tahu agama, tapi tak lagi merasakan makna hidup. Mereka merasa kosong, kehilangan pegangan batin, dan tak mampu lagi merasakan kehadiran kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ini bukan sekadar krisis iman formal, tapi krisis spiritual yang lebih mendalam—yang tak bisa disembuhkan hanya dengan anjuran, tetapi butuh pemulihan kesadaran dari dalam diri.

Itulah sebabnya kini muncul disiplin ilmu baru bernama Neurotheology atau Spiritual Neuroscience—sebuah bidang yang menjembatani antara pengalaman spiritual dan sistem kerja otak manusia. Neurotheology membuktikan bahwa pengalaman religius atau spiritual bukan sekadar ilusi atau doktrin, melainkan pengalaman nyata yang bisa direkam dalam aktivitas saraf otak, terutama di area-area yang berhubungan dengan empati, kesadaran diri, dan koneksi terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika bagian otak ini mati karena tidak dilatih atau dihidupkan, maka bukan hanya rasa damai yang lenyap, tetapi juga kompas moral manusia ikut runtuh.

Neurotheology bukanlah agama baru, melainkan sebuah pendekatan transdisipliner yang menawarkan pemahaman baru tentang bagaimana manusia mengalami Tuhan: melalui aktivitas otak, struktur kesadaran, dan mekanisme batiniah. Ia memberikan kerangka ilmiah bagi spiritualitas, tanpa mengurangi kedalaman nilai-nilai rohaniah yang dialami individu secara personal. Karena itu, tidak mengherankan bila pengikut atau peminat Neurotheology berasal dari beragam latar belakang agama maupun non-agama.

Spiritualitas tidak harus dibatasi oleh formalitas agama. Ia adalah kesadaran yang hidup dan dinamis—kesadaran bahwa ada makna, ada tujuan hidup, ada kasih Ilahi yang menyertai, ada rasa tanggung jawab terhadap sesama dan alam semesta. Inilah fondasi terdalam dari moralitas manusia. Tanpa spiritualitas, agama pun bisa menjadi kosong: sekadar simbol, rutinitas, dan bahkan alat kekuasaan. Dan tanpa kesadaran ini, tak heran jika seseorang bisa mencuri tanpa rasa bersalah, menipu tanpa rasa malu, atau bahkan mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa tak berarti.

Namun penting dicatat, bahwa agama sebagai institusi tetap memiliki peran penting—yakni sebagai wadah dan penuntun nilai-nilai luhur. Yang menjadi krusial bukanlah menyalahkan agama, melainkan menyadari bahwa agama tanpa kesadaran spiritual akan menjadi kosong, dan spiritualitas tanpa nilai etika bisa menjadi liar.

Neurotheology hadir sebagai jembatan yang ilmiah dan spiritual sekaligus. Ia menunjukkan bahwa pengalaman ketuhanan bukanlah monopoli satu sistem keyakinan tertentu, melainkan bagian dari mekanisme kesadaran manusia yang universal, yang bisa diakses melalui berbagai jalan—baik ritual agama maupun perenungan batiniah.

Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep Neurotheology dalam konteks agama maupun spiritualitas dapat memperkuat ketaatan kita terhadap firman Tuhan, karena ia menanamkan kesadaran bahwa Tuhan tidak hanya ingin disembah, tetapi juga dihayati dan dialami secara utuh. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menjadi pengikut yang taat secara lahiriah, tetapi juga pribadi yang terhubung secara mendalam dengan nilai-nilai Ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Neurotheology mendorong kita untuk menjalani iman bukan hanya sebagai sistem, tetapi sebagai kesadaran hidup yang transformatif, sehingga pengamalan agama menjadi lebih bermakna, menyatu antara akal, hati, dan tindakan nyata.

Mengapa Spiritualitas adalah Inti Moralitas Manusia?

Karena spiritualitas menyentuh dimensi terdalam manusia yang tidak bisa dijangkau oleh hukum, otoritas, atau ketakutan terhadap hukuman. Ia membentuk kompas moral dari dalam. Ketika seseorang memiliki kesadaran spiritual, ia tidak mencuri karena takut masuk neraka—tetapi karena ia sadar bahwa menyakiti orang lain adalah menyakiti bagian dari Tuhan yang ada dalam dirinya sendiri. Ia tidak berbohong bukan karena takut dikutuk, tetapi karena ia tahu bahwa kebenaran adalah bagian dari jati dirinya yang paling hakiki.

Sebaliknya, ketika spiritualitas mati, maka seseorang bisa melakukan kejahatan bahkan sambil berdoa. Ia bisa menyalahgunakan simbol agama demi kekuasaan atau kekayaan, dan merasa benar karena telah memenuhi syarat formal.

Mengapa Neurotheology Menjadi Kunci untuk Memahami Ini?

Karena Neurotheology mengungkapkan bahwa otak manusia memang dirancang untuk merasakan kehadiran Tuhan, dan ketika bagian-bagian otak ini aktif, manusia merasa damai, penuh kasih, dan bertanggung jawab terhadap sesama. Namun ketika bagian-bagian ini tidak aktif (karena tidak pernah dipakai dalam refleksi, kontemplasi, atau pengalaman spiritual), maka manusia menjadi dangkal, impulsif, rakus, dan bahkan depresi.

Studi dengan fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging) telah menunjukkan bahwa aktivitas spiritual yang otentik—seperti meditasi, doa reflektif, dialog dengan Tuhan atau perenungan makna hidup secara mendalam—meningkatkan konektivitas otak yang berhubungan dengan kebahagiaan, kendali emosi, dan empati sosial.

Lingkaran Transformasi Spiritual: Menyelami Akar Moralitas Manusia

Definisi Umum:

Lingkaran Transformasi Spiritual adalah suatu model kesadaran integral yang menggambarkan bagaimana dimensi batin manusia (spiritualitas) berinteraksi dengan arsitektur lingkungan, aktivitas otak (neurosains), tingkat kesadaran, dan kesehatan mental dalam satu siklus saling memengaruhi. Siklus ini terdiri atas lima elemen utama: Spirituality → Architecture → Neuroscience → Consciousness Status → Mental Health.

Model ini menjelaskan bahwa akar dari berbagai tindakan menyimpang seperti korupsi, ketidakjujuran, kekerasan, bahkan bunuh diri, seringkali bukan sekadar karena lemahnya pendidikan agama, tetapi karena terputusnya kesadaran spiritual yang seharusnya menopang kehidupan batin manusia.

No. 1. Spirituality (Spiritualitas sebagai Sumber Kesadaran Moral)

Spiritualitas adalah kesadaran batin yang meyakini bahwa kehidupan bukan semata soal pencapaian materi, tetapi tentang makna hidup, cinta kasih, dan hubungan langsung dengan Tuhan atau Kesadaran Tertinggi. Dalam spiritualitas, manusia bertindak baik bukan karena takut dihukum atau ingin pahala, tetapi karena merasa satu dengan sesama dan semesta.

Contoh konkret:

• Seorang pejabat mungkin rajin salat atau ke gereja tiap minggu, tetapi tetap menyelewengkan dana publik karena ritualnya tidak disertai dengan kesadaran batin akan tanggung jawab Ilahi.

• Seorang guru agama bisa mengajarkan kasih, tapi menyimpan kebencian dan memecah belah, karena kehilangan koneksi spiritual sejati dengan nilai Ilahi yang diajarkannya.

No. 2. Architecture (Arsitektur sebagai Cermin Kesadaran Ilahi).

Lingkungan fisik membentuk suasana batin dan memengaruhi cara berpikir. Arsitektur spiritual—baik dalam bentuk rumah ibadah, ruang kontemplasi, maupun tata ruang kota—seharusnya dirancang untuk membangkitkan keheningan, kedamaian, dan keterhubungan batin. Ketika arsitektur menjadi simbol kekuasaan dan kemewahan, bukan perenungan, maka ruang kehilangan fungsinya sebagai pemancar kesadaran spiritual.

Contoh konkret:

• Gereja yang megah atau masjid yang megah, tetapi dibangun dari praktik suap atau eksploitasi buruh, justru kehilangan fungsi spiritualnya.

• Kantor-kantor pemerintah yang dirancang secara otoriter menciptakan budaya birokrasi yang kaku dan mematikan empati.

No. 3. Neuroscience (Otak sebagai Instrumen Moral dan Spiritualitas).

Neurotheology dan ilmu neurosains telah menunjukkan bahwa spiritualitas memengaruhi aktivitas otak, khususnya pada bagian prefrontal cortex (kendali moral, refleksi) dan lobus parietal (kesadaran diri dan kesatuan dengan semesta). Ketika seseorang rutin melakukan refleksi spiritual seperti dialog, meditasi, empati dan kendali moral meningkat. Ketika tidak, otak justru memberi ruang pada impuls egoistik.

Contoh konkret:

• Studi pemindaian otak (fMRI) menunjukkan bahwa mereka yang terbiasa dengan praktik spiritual menunjukkan aktivitas lebih tinggi di pusat moral otaknya.

• Sementara itu, pelaku kejahatan berulang seperti penggelapan dana, pemerkosa anak, hingga pembunuh, menunjukkan melemahnya respons empatik akibat kegagalan pengembangan dimensi spiritual yang mendalam.

No. 4. Consciousness Status (Tingkat Kesadaran akan Realitas Ilahi).

Kesadaran spiritual yang tinggi (higher consciousness) menciptakan manusia yang welas asih, tidak egoistik, dan hidup dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Sebaliknya, kesadaran yang rendah (lower consciousness) membuat seseorang terjebak pada kepentingan diri sendiri dan mudah menjustifikasi kejahatan sebagai strategi bertahan.

Contoh konkret:

• Seorang pemuka agama yang memanipulasi jemaah untuk tujuan politik pribadi menunjukkan kesadaran rendah, meski secara simbolis terlihat religius.

• Seorang tokoh yang hidup sederhana, jujur, dan melayani orang lain tanpa pamrih, meskipun tanpa jabatan agama formal, mencerminkan kesadaran tinggi.

No. 5. Mental Health (Kesehatan Mental sebagai Refleksi Spiritualitas yang Sehat).

Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan keinginan bunuh diri sering bukan karena lemah dalam ritual keagamaan, tetapi karena hilangnya makna hidup, keterasingan batin, dan kehampaan eksistensial. Spiritualitas memberikan arah, penerimaan, dan rasa koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri.

Contoh konkret:

• Banyak orang muda yang bunuh diri meskipun aktif dalam kegiatan keagamaan, karena ritual tersebut tidak mampu menjawab kegelisahan eksistensial dan hilangnya makna personal.

• Sebaliknya, seorang lansia yang sederhana namun hidup dengan penuh perasaan bersyukur dan melayani sesama bisa memiliki kesehatan mental yang luar biasa karena spiritualitasnya menyatu dalam keseharian.

Kembali ke Spiritualitas: Penutup Lingkaran

Akhir dari transformasi ini kembali pada spiritualitas—kesadaran tertinggi bahwa hidup adalah persembahan. Tanpa spiritualitas, manusia hanya menjadi mesin biologis yang haus kekuasaan dan pujian. Dengan spiritualitas, manusia menjadi makhluk sadar yang hidup dengan integritas, kasih, dan kehadiran IIahi yang otentik dalam keseharian. Catatan VG: KASIH = Kehendak Allah selalu Isi Hati; Hati = Harmonisasi antara tindakan dan iman; IMAN = Ikhlas Menjadikan Allah Nakhoda.

Contoh konkret:

• Seorang pemimpin yang jujur bukan hanya mengandalkan hukum atau simbol agama, tetapi juga mendasarkan keputusan pada suara batin dan tanggung jawab suci di hadapan Tuhan dan rakyat.

Rangkuman dan Refleksi:

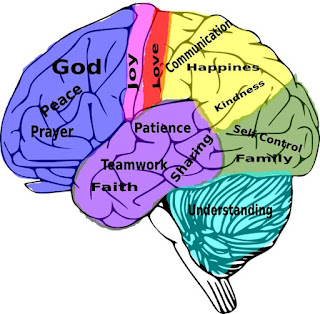

Dalam kehidupan yang semakin cepat, bising, dan penuh tekanan, manusia tampak semakin jauh dari dirinya sendiri—dari makna hidup, dari suara hati, dan dari kesadaran Ilahi. Dua gambar otak yang ditampilkan membuka ruang refleksi mendalam tentang apa sesungguhnya yang hilang dari peradaban manusia saat ini.

Gambar pertama memetakan nilai-nilai spiritual seperti God, Prayer, Peace, Faith, Love, Joy, Kindness, dan Understanding ke dalam bagian-bagian otak, seolah mengisyaratkan bahwa kesadaran spiritual adalah bagian dari sistem kesadaran biologis kita. Sementara gambar kedua menawarkan sudut pandang ilmiah dari Neurotheology—menandai lokasi-lokasi otak yang terlibat dalam pengalaman spiritual, pengalaman menjelang kematian (Near-Death Experience), aktivasi ‘God Spot’, dan pelepasan ‘God Chemical’.

Makna dari dua gambar ini menjadi semakin penting jika kita melihat kenyataan hari ini: angka bunuh diri meningkat, korupsi menyebar seperti epidemi, krisis kepercayaan memburuk, dan banyak orang merasa hidup ini hampa, meskipun secara lahiriah tampak SUCCESS. Kenapa ini terjadi? Karena otak manusia bukan hanya tempat logika bekerja, tetapi juga tempat nilai-nilai spiritual berakar. Ketika nilai-nilai seperti kasih, kesabaran, doa, dan damai tidak dihidupkan, maka bagian spiritual otak kita perlahan mati secara fungsional.

Gambar pertama membawa kita pada kesadaran bahwa spiritualitas bukan sekadar urusan agama atau ibadah formal, tetapi lebih dalam lagi: ia adalah peta kesadaran manusia. Setiap nilai yang disebut—seperti "Teamwork," "Patience," "Peace," dan "Understanding"—adalah fondasi moral kehidupan sosial dan batiniah kita. Jika bagian-bagian ini tidak distimulasi oleh pengalaman yang bermakna, maka manusia mudah terjerumus pada kesepian, kecemasan, amarah, bahkan kekerasan.

Sebaliknya, gambar kedua memberikan validasi ilmiah bahwa pengalaman spiritual bukanlah ilusi, tetapi kenyataan neurobiologis. Ketika seseorang mengalami perasaan menyatu dengan Tuhan, atau mengalami kedamaian luar biasa saat nyaris mati, bagian otaknya menunjukkan aktivitas yang khas dan dapat diukur. Istilah seperti "The God Spot" merujuk pada area lobus parietal dan prefrontal yang aktif dalam pengalaman transendental. “The God Chemical," seperti serotonin, oksitosin, dan DMT (Dimethyltryptamine), adalah senyawa yang secara alami dihasilkan tubuh untuk menciptakan kondisi batin yang damai dan penuh makna.

Yang menarik, di antara kedua gambar ini terdapat benang merah yang sangat kuat: tanpa kesadaran spiritual, moralitas dan kesehatan mental ikut runtuh. Seseorang bisa rajin ke tempat ibadah, tapi tetap korup. Ia bisa hafal kitab suci, tapi tetap kejam terhadap sesama. Ini terjadi ketika spiritualitas hanya hidup dalam simbol, tapi mati dalam sistem kesadaran. Sebaliknya, ada orang yang sederhana, tanpa gelar religius, namun hidup penuh kasih, sabar, dan jujur. Otaknya, dalam perspektif neurotheology, telah terlatih untuk menyatu dengan nilai-nilai Ilahi, meskipun tanpa dogma.

Kita juga belajar dari gambar kedua bahwa pengalaman spiritual bisa dialami oleh siapa saja—terlepas dari agama atau latar budaya. Mereka yang mengalami Near-Death Experience seringkali menceritakan hal yang serupa: cahaya terang, kedamaian mendalam, perasaan dicintai tanpa syarat. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas adalah bahasa universal dari sistem kesadaran manusia, bukan monopoli satu sistem keimanan.

Kesehatan mental pun sangat ditentukan oleh seberapa aktif dan seimbang pusat spiritual otak kita. Ketika seseorang kehilangan rasa makna hidup, ia kehilangan aktivasi neurokimia yang membangun harapan dan kedamaian. Sebaliknya, ketika seseorang terbiasa berdoa dan berdialog secara tulus, memaafkan, bersyukur, dan merenungkan hidup, ia membangun jalur saraf baru yang membuatnya lebih tahan terhadap stres, lebih damai dalam tekanan, dan lebih kuat menghadapi kehilangan.

Oleh karena itu, gambar pertama bisa dipahami sebagai proyeksi ideal dari otak yang sehat secara spiritual. Ini adalah peta otak seorang manusia utuh: ia berkomunikasi dengan kasih, berpikir dengan pengertian, hidup dalam pengampunan, dan menyatu dengan Tuhan dalam doa dan perasaan bersyukur. Sedangkan gambar kedua adalah peta ilmiah dari fenomena spiritualitas yang diamati melalui neurosains—menjelaskan secara mekanistik bahwa memang manusia memiliki desain biologis untuk mengalami Tuhan.

Jika kedua pendekatan ini—yakni pendekatan simbolik-spiritual dan pendekatan ilmiah-neurobiologis—disatukan, maka kita memperoleh pemahaman yang utuh: bahwa iman bukan sekadar kumpulan ajaran atau doktrin, melainkan sebuah pengalaman saraf yang nyata; dan bahwa cinta, doa, serta kedamaian bukan hanya nilai-nilai etika abstrak, melainkan pola biologis yang terstruktur dalam sistem otak manusia. Temuan ini menegaskan bahwa kita tidak bisa lagi memisahkan perkembangan spiritual dari pendidikan, kesehatan mental, dan pembentukan karakter manusia modern.

Itulah sebabnya mengapa kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), dan kecerdasan emosional (EQ) harus menyatu dan saling melengkapi—karena hanya melalui integrasi ketiganya, manusia mampu berpikir tajam, merasa empatik, dan hidup dengan kesadaran transendental. Tanpa integrasi ini, maka kita hanya akan menghasilkan individu yang cerdas secara kognitif (intelektual), tetapi rapuh secara moral dan spiritual—yang pada akhirnya akan gagal membangun peradaban yang berkeadilan, berbelas kasih, bermakna dan berdampak luas.

Dalam konteks ini, pemulihan masyarakat dari krisis moral dan eksistensial tidak cukup hanya melalui pendidikan agama normatif, tetapi harus dilengkapi dengan pendidikan kesadaran spiritual berbasis pengalaman batin dan refleksi personal. Kita harus melatih manusia untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya, bukan hanya di luar dirinya. Kita harus membangkitkan rasa kasih, sabar, syukur, dan pengampunan bukan hanya sebagai norma, tapi sebagai realitas kesadaran.

Akhirnya, kedua gambar otak ini bukan sekadar ilustrasi, tapi peta kesadaran kolektif umat manusia. Mereka menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya hadir di langit, tapi dalam arsitektur kesadaran kita sendiri. Bahwa surga dan neraka bukan hanya soal nanti, tapi tentang apa yang aktif dan apa yang mati dalam pikiran kita hari ini. Jika kita merawat pusat spiritual ini—baik melalui ibadah, meditasi, dialog dan kontemplasi, atau cinta kasih sejati—maka kita bukan hanya menjadi manusia religius, tapi manusia utuh yang mampu membawa terang di dunia yang gelap.

Dan mungkin inilah panggilan zaman kita: bukan hanya menciptakan generasi cerdas dan berprestasi, tapi generasi sadar, yang mengalami Tuhan bukan karena diajarkan, tetapi karena dialami di dalam struktur terdalam kesadarannya. Sebab spiritualitas bukan sekadar pilihan gaya hidup, tetapi mekanisme sadar untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kehancuran dirinya sendiri.

Salam SUCCESS 6K!